為,在亞氏心目中,“一邦公民人數不能超過萬人”“等于一近代國家一個小城市或一鄉鎮的境界和人口”①。這種把“分”發展到極致的傳統,在羅馬帝國崩潰后的西歐再次出現過②。金觀濤、劉青峰曾用“馬鈴薯”與“混凝土”之別來分別形容西方和中國古代社會結構之別③。然而,這種希臘式的分而不合傳統,在中國文化中似乎走不通。春秋戰國就是與希臘類似的分而不合,但由于長期戰亂,人心思定,最終走上了合的道路。

既然中國文化不適合于走希臘式分而不合的道路,又不適合于秦朝式合而不分的道路,那么它是如何擺脫分與合的張力的呢?如果說,在現實中,中國歷史上的多數王朝走的是一條寓分于合的中道的話;那么可以說,在理論上,儒家的王道學說提供的就是試圖提供徹底解決分-合矛盾的方案。我們都知道,儒家堅決反對無止境的分。孔子的《春秋》講尊王、正名分,后世的“三綱”提倡“君為臣綱”、事君以忠,講的皆是此理。孔子說:“天下有道,則禮樂征伐自天子出;天下無道,則禮樂征伐自諸侯出。”(《論語·季氏》)“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”(《論語·八佾》)尊王是《春秋》核心宗旨之一。可以說,儒家治道一方面旗幟鮮明地反對分裂,整個儒家的《春秋學》講的正是此道;另一方面認為可用王道來克服分裂的危機,前面所講的文明原理以及德治原則、賢能原則、禮法原則、風化原則、民本原則、義利原則等,反映的正是這種思想。

為什么儒家治道的統合主義長期在中國歷史上受歡迎,甚至可以說長盛不衰呢?我認為統合主義受歡迎的真正根源,是中國文化的此岸取向和關系本位。此岸取向導致人們對世界不安寧的擔心超乎一切,關系本位導致對關系不和諧的憂慮超乎一切。近年來大陸學界“和合論”“和合哲學”等多個類似學說的提出,反映了一批當代中國學者自覺吸取傳統資源重建現代中國政治合法性基礎的努力,也許可看作古代治道傳統的現代回聲。

3.心理主義

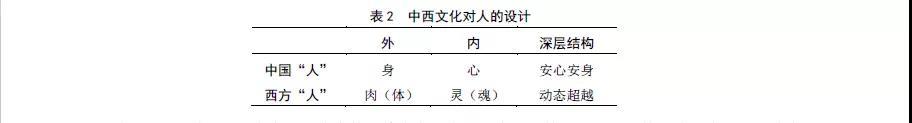

美籍華裔學者孫隆基先生站在文化心理學的角度試圖說明,中國文化對于人的設計與西方文化迥然不同,即中國文化把人設計成身-心的聯動結構,而西方文化是把人設計成靈(魂)-肉(體)的分裂結構。我試以表2示之:

從表2可以看出,心在中國文化中的獨特含義。表面上中國人的心與西方人的靈魂對應,但靈魂在希臘以來西方文化中是不死的,可以脫離肉體以及整個世俗世界存在。然而,中國人的心絕對不是什么不死的靈魂,更可能脫離肉體和世俗世界獨存。中國人的心的另一最大特點是無法在西方語言及人類多數語言中翻譯,因為它是理性和感性不分的,在英文常常不得不譯為 heart-mind。即:在許多語言中分別代表大腦和心臟的兩種功能,統一在漢語中的心這個詞匯上。也就是說,在中國人看來,一方面,心是感性的,外部世界的感應直接導致內心的感受(feeling, emotions)。心與外界的密切感應,導致中國人把安心當作生命存在的理想方式,中國人的一切幸福似乎依賴于或體現為心滿意足、心安理得、心神安逸。但是另一方面,心又是理性的,古人云“心之官則思”(《孟子·告子上》);有心還是無心、用心還是不用心,是衡量一個人是否負責任的關鍵。

①亞里士多德《政治學》(吳壽彭譯,商務印書館1965年版,第356頁“腳注”)。關于古代希臘城邦世界的“多中心”特點,參顧準《希臘城邦制度--讀希臘史筆記》(中國社會科學出版社1982年版,第3-7頁)。

②蕭功秦比較中西方文明歷史的差異,認為歐洲文明的演化方式具有“小規模、多元性與競爭性”特點,是“由于歐洲地理的多樣性,有利于形成具有獨立的小國家或小共同體”;而中國的地理環境及農耕文明,造就了中國文明的“大一統”趨勢。“秦漢大一統是同質共同體互動的必然趨勢,另一方面,大一統專政帝國反過來又運用國家高度的權威進一步采取同化政策”。他認為中國文化從同質個體凝聚成一個整體,主要靠的是“分”的方式。“分”指各得其分、定分止爭,并從“禮”的角度把它制度化,從而“有效地避免無休止地對稀缺資源如財富、名譽、地位、權力的爭奪,整個秩序的平衡也就得以保證”。相比之下,日本社會宏觀結構具有與歐洲類似的“小規模、多元性、分散性的結構特點”,這是日本比中國更能適應西方挑戰,成功現代化的原因。參蕭功秦《從千百史看百年史--從中西文明路徑比較看當代中國轉型的意義》(《社會科學論壇》2007年第1期第5-31頁)。

③西方古代社會小國林立,缺乏足夠通訊聯系,彼此分散而不相屬,類似于一袋馬鈴薯;中國古代社會則政治、經濟、文化各子系統相互交融,呈“一體化”面貌,故形成穩定的大一統格局,類似于一堆混凝土。參金觀濤、劉青峰《興盛與危機--論中國社會超穩定結構》(增訂本,香港中文大學出版社1992年版,第21-22頁)。

心既是被動感受又是理性主宰,既有道德意志又有幸福追求的兩面性,意味著它是生命中最強大、最重要的力量(朱子“心統性情”說也體現了這一點),因此對個人來說,可以說中國人因心而活著,西方人則因靈魂而活著。也因此,掌握了一個人的心,就是掌握了這個人。換言之,掌握一個人的最佳方式是令其交心,使其用心,拿出真心;而一個統治的成功與否,并不完全取決于今人所謂政績、程序合理等因素,而主要體現為“得民心”。我曾論證這說明了中國政治的合法性,未必如西方政治那樣,可以政績合法性、程序合法性以及意識形態合法性為主①,而以民心合法性為主。從治道來講,最成功的政治從來都是讓人心悅誠服,即所謂“天下之民歸心”(《論語·堯曰》)。孟子則曰:“天下不心服而王者,未之有也。”(《孟子·離婁下》)前面我們所說的王道政治(文明原理),其所謂文明與野蠻區別的標準之一,就是天下心服、四海歸心。孟子之所以說“善政得民財,善教得民心”(《孟子·盡心上》),正是基于對中國文化中“心的邏輯”的領悟。

最后,由于心既有感性又有理性,自古以來中國政治都以感動人心來建立其統治基礎。心的感性特征使人易受感動,心的理性特征使人能作出行動。《易·咸·彖》曰:

圣人感人心而天下和平。觀其所感,而天地萬物之情可見矣!

圣人之治的最大成效之一在于能感動人心,“天地萬物之情”均是衡量所感成效的依據。這段強調圣人、圣王對天下人感召,要能感動千千萬萬人的心。儒家強調,一旦這種感動成功,就能立即轉化為無比強大的社會力量和不可估量的道德資源,成為衡量政治治理成敗的關鍵標志,出現人人“可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵”(《孟子·梁惠王上》)的奇跡。《論語》亦屢言為政者“恭己正南面”“譬如北辰,居其所而眾星拱之”,《中庸》稱“君子不動而敬,不言而信”“不賞而民勸,不怒而民威于斧鉞”,亦反映中國人一旦心服,立即轉化成無窮無盡的政治合法性力量。

另一方面,中國文化的關系本位還導致人心與人心相互感應,而產生強大的“風動”效應,出現天下人聞風而動、風起云涌地追隨的場面,即我們今天常講的萬眾一心、眾志成城、同心同德的理想社會。孔子說:“德之流行,速于置郵而傳命。”(《孟子·公孫丑上》)講的正是這種風動效應。孟子也說:

今王發政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商賈皆欲藏于王之市,行旅皆

欲出于王之涂,天下之欲疾其君者,皆欲赴訴于王。其若是,孰能御之?(《孟子·梁惠王上》)

孟子告訴齊宣王,讓天下臣服的方法很簡單。只要你“發政施仁”,即可以讓天下人都來歸順。按照我們今天的正常思維,任何政治也不可能完美無缺,怎么可能做到“使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商賈皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者,皆欲赴訴于王”呢?孟子憑什么如此信心滿滿呢?這和他在告訴梁惠王“地方百里,而可以王”(《孟子·梁惠王上》)的自信來源是一樣的,因為他洞察出了中國文化中人心的邏輯,那就是“樂民之樂者,民亦樂其樂;憂民之憂者,民亦憂其憂”(《孟子·梁惠王上》),只要統治者能“舉斯心加諸彼”(《孟子·梁惠王上》),則人民雖無“恒心”,但其心亦很容易被感動,結果就是人民對你歸心。文王之所以能“一怒而安天下之民”(《孟子·梁惠王下》),其真正秘密也在于此。

①趙鼎新總結三種合法性,即意識形態合法性、績效合法性和程序合法性。參趙鼎新《當今中國會不會發生革命?》(《二十一世紀》2012年12月號,第4-16頁);趙鼎新《“天命觀”及政績合法性在古代和當代中國的體現》(《經濟社會體制比較》2012年第1期,第116-121,164頁)。

現在我們可以理解,為什么儒家那么重視風化,其原因之一當然也與人心之感應作用大有關。好的治理要善于運用中國文化中上述心的邏輯,運用得好,立即創造出神奇的效應。東漢學者荀悅在論治道時,提出“惟察九風以定國常”,主張國君要“原心”以“綏民中”(《申鑒·政體》),他并提出“治世之臣所貴乎順者三,一曰心順,二曰職順,三曰道順”,以“心順”為首。王符《潛夫論·本政》則進一步提出“天以民為心,民安樂則天心順,民愁苦則天心逆”的觀點。這些說明他們深知唯有以君心感民心,創造良好的風氣,才能實現大治。這與《論語·堯曰》“興滅國,繼絕世,天下之民歸心焉”的思維邏輯是一樣的,區別只在于得民心的具體措施上。當然,風俗的政治意義有超越于具體文化的普遍價值,孟德斯鳩、托克維爾等西方政治理論家也重視風俗的作用,區別在于他們并沒有將理想政治狀況的基礎建立在風化上。

由上我們試圖說明,儒家治道的心理主義特點,認為這要從中國文化的此岸取向、關系本位及與之相應的身心觀有關。這里,我所謂“心理主義”之“理”作動詞,故心理主義也可稱理心主義。要說明的是,我所用心理主義一詞切不可用英文psychologism或其他以psyche-為詞首的單詞來翻譯,因為英文中psychology主要研究人的非理性的情緒因素,與古漢語中的“心”具有強烈的理性思維和道德責任的含義大別。

六、小結

本文從預設、原理、原則、措施、特點等五個方面及其關系結構出發,總結了我所認識到的儒家治道的范式。對于我所概括總結出來的原理和原則,任何人都可以根據我的標準來質疑和討論,我在這里強調的不是某種觀點或立場,而是可不可以這樣來概括儒家治道,這樣來理解它?

在我看來,儒家治道在千百年歷史上存在一種內在的“范式”或“理想型”,它并不涵蓋所有人、所有觀點,而只是一種“范式”。它像一塊模板,雖非各家共守,卻激活了后世千百年的治道追求;它是一種范式,雖經歲月沖洗,仍昭示出某種共同的背景預設;它是一套理想,雖常隱而不宣,竟成為各種治道的活力之源。在我看來,這套治道范式對古人的支配帶有無.意.識.的特點。

另一個值得深入分析、也是我計劃下一步要做的工作是,如何從文化習性的角度來解釋中國文化中盛行的治道原則,包括前面所講的七原則。我相信,中國文化中盛行的治道原則及治道原理,甚至從總體上講中國文化中盛行治道這一現象(今天中國學界依然如此),均與中國文化的三個預設--此岸取向、關系本位和團體主義有關。

我們能從本文總結的儒家治道原理和原則引申出對當代治理有意義的啟發嗎?啟發總是有的,但如果認為這里面包含徹底解決當代國家治道問題的方案,也許是奢望了。不過,我相信,儒家的這套治道原理及其精神,包括德治、賢能、禮法、風化之類,一定會深深印在當代及未來中國治理的政治實踐中,而儒家治道的最高原理,即至少其中的文明原理和大同原理,至今仍然為中國人深信不疑。我曾探討儒家孝治思想與當代社會建設的一致性,不過孝治屬于儒家治道的人倫原則,而當代社會市民社會的自治并不完全是人倫關系問題。但是如果回溯到文明原理,即以道義治天下,則可以說,當然社會空間的自治與理性化是合乎儒家的道義原理的。

總之,我希望自己提出的儒家治道體系代表儒家思想傳統中最有活力的思想原型(或稱理想型),對于今天理解歷代儒家治道及其演變有所幫助。