【摘 要】:儒家治道建立在中國文化的此岸取向這一基本預設之上,其最高價值原理可概括為天下原理、文明原理和大同原理,在此基礎上形成了德治原則、賢能原則、人倫原則、禮法原則、風化原則、義利原則、民本原則等七條原則,儒家治道的一系列具體措施,皆可視為此七原則的產物。總體上看,儒家治道有三大特色:治人主義、統合主義和心理主義。

【關鍵詞】:儒家;治道;預設;原理;原則

儒家治道:預設與原理

方朝暉

本文以先秦文獻為基礎,用現代語言來總結過去兩千多年儒家治道思想。在方法上,我試圖盡量站在局外人即第三者的角度,力圖避免站在儒家話語體系內部自說自話。

本文對于儒家治道的研究,包括所提出來的儒家治道的預設、原理、原則等,并不是出于建構現代儒家治道理論,或出于挖掘儒家治道的現代意義這樣一些實用的目的,盡管我從不否認后者的重要意義。本文的思路是:能不能作為第三者,站在現代人立場,用現代人的思維邏輯給儒家幾千年的治道一個合理的解釋?比如,儒家這一整套治道思想究竟建立在什么樣的最高預設或終極根據上?儒家的很多治道原理,比如大同思想、王道思想、民本思想、風俗思想、義利思想等,如果歸結起來,是否可以理出其間的頭緒,找到其內在的關系和邏輯,特別是找出其最高原理?

如果我們能找到這些問題的答案,也許可以給現代人提供一個好的視角,至少可以讓我們站在現代立場來更好地理解古人。這對于理解儒家思想的現代意義,或許有更大幫助。總之,我的最終落腳點是解釋,而不是為了某種現代需要而建構一套新的理論,更不是為了倡導某種方案或理論。

一、方法

我們首先遇到的一個問題是,儒家治道在不同儒家學者那里含義并不一致,千百年來,在不同時期、不同學派那里,它的含義一直有變化。為此,我嘗試借用馬克斯·韋伯的“理想型”①概念,或者更準確地說,借用庫恩的“范式”(paradigm)概念來研究。這并不是說我自己自覺地采取某種范式來研究古人,而是像庫恩總結歷史上的科學家群體一樣,發現古人的治道思想和實踐中所實際存在的某種思維范式。我的思路是,雖然儒家治道思想有歷史演變,但在所有這些演變背后,是否存在一些共同的基本假定,預設了一些共同的原理和原則,支撐著一系列治道措施的提出和實施?這些預設、原理、原則等合在一起,構成一個像思想模型一樣的東西,成為后世各種不同觀點或思想的基礎或模板;它所蘊含著的治道理想,及其代表的思維方式,成為激活后世各種觀點或思想的原動力。這也許更類似于庫恩的“范式”,不過是今人為古人總結出來的,指古人治道思想貫穿數千年的思想范式。

①“理想型”德文 Idealtypus, 英文 Ideal Type,中譯“理想型”“理想類型”“理念類型”等。韋伯本人的論述參:馬克斯·韋伯《社會科學方法論》(韓水法、莫茜譯,中央編譯出版社 2005 年版,第 1-61 頁。中譯為“理想類型”或 “理想圖像”);Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, eds. Guenther Roth and Claus Wittich, Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1978, pp.20-22, etc.;馬克斯·韋伯《經濟與社會》(上冊,全二冊。約翰內斯·溫克爾曼整理,林榮遠譯,商務印書館 1997 年版,第 39-84 頁。重點看第 39-42 頁、第 52-54 頁等處分析)。英文介紹參《維基百科》(en.wikipedia.org)“Ideal type”詞條。

在提出儒家治道范式的過程中,我盡力把它放在西方文化乃至全球文化的大背景下來思考,我希望用一種能夠對人類其他文化中人解說的語言,而不是一套自說自話、只有中國人或只有儒家學者才能讀懂的語言。它試圖說明,如果在其他文化中沒有形成這套治道理論,部分原因可能是因為后者沒有儒家治道那樣的預設和原理,或者沒有儒家治道原則賴以產生的文化心理土壤。接下來,我也愿意邀請所有學者與我一起來探討:我所總結的儒家治道的預設、原理、原則及其關系,是不是真的成立?

二、預設

首先,我認為,儒家治道思想(當然也包括多數先秦諸子的治道思想)建立在如下一些最高預設之上:

1)此世界(this-world)是人類無可逃避的唯一歸宿;

2)人間問題的根本解決之道就在此岸(this-world),而不在彼岸(another world)或超驗世界(the transcendent world)。所謂“超驗世界”,主要指超越于此世界之外的其他世界,比如死后、上帝之城、

“三千大千世界”、康德意義上的“物自體”等;

3)人間問題的根本解決是可能的,確實存在一種可能意義上的完美的理想人間世界。

具體來說,儒家預設了理想社會可以通過人為的努力--即學--來實現。這與西方社會科學的努力方向是迥然不同的。后者視社會為一與自然類似的客觀對象,社會科學的主要工作是盡可能研究其中的客觀規律。當然,19 世紀下半葉以來,越來越多的學者強調對人類社會不能像自然界一樣客觀地研究,人文-社會科學遵循與自然科學不同的法則。盡管如此,今天整個社會科學領域所盛行的方法仍然體現了認知主義(intellectualism)的特點,其主要意圖在于探索人間世界的各種規則或規律,而不把尋求解決方案、指導原理當作直接和首要的任務。相反,如果一項研究直接以現實解決方案或指導原理為目標,這很容易被理解為不是學術研究,違反了學術規則。

這與儒家傳統完全不同,儒家傳統的主要任務是提供人間世界問題之全面、徹底、根本的解決方案或指導原理,因此它雖然可能包含或吸收認知主義的成果,但本質上絕對不是認知主義的。它所崇尚的研究世界的方式,對于西方社會科學來說、嚴格來說是非常陌生、甚至無法想象的。大概沒有哪位西方社會科學家認為自己的任務是尋求人間世界之全面、徹底、根本的解決方案,他們一方面不敢想象學問有如此巨大的功能,另一方面也甚至可能認為那是莫名其妙、違反學理的,即使他們也有很多人會對諸多現實問題展開了全面而根本的探索或研究,并在某些領域提出了自己的方案或對策。柏拉圖的《理想國》,馬克思的共產主義,似乎對于人間世界提供了某種全面的圖景。不過,柏拉圖只是針對現實問題提出了一套對策,但他同時并不認為現實世界是人類的終極歸宿,他所描繪的理想國家圖景只是人類國家形態(而非人類存在形態)的較好方式;馬克思的共產主義理想,是基于對人類歷史發展規律的認識和發現,是 18 世紀歷史進化論的杰作,也是當時盛行的以社會為“嚴格的科學對象”這一思維的產物;共產主義社會代表了馬克思心目中人類歷史的“最高形態”,但不能說成是馬克思對人間全部問題的終極方案,盡管馬克思本人對于它有著極其樂觀的期待。無論是柏拉圖的“理想國”學說,還是馬克思的共產主義,都不代表西方人文社會科學的主流范式,這一點恰恰也與我們在儒家學說中看到的不一樣。

需要指出的是,儒家之所以認為可以用學來實現人世的終極理想,是中國文化此岸取向( this-worldliness)使然。即中國文化中以此世界為真實且唯一的世界。這與希臘文化、印度文化以及一神教等預設此世界為虛幻、以超越此世界為人間世界的終極目標迥然不同。正因為中國文化預設此世間為唯一真實,因此它迫使中國人相信人間世界的出路--如果存在的話--不在于死后,不在上帝之城,不在“三千大千世界”,而只能在此世間。

三、原理

此處所謂原理,我指儒家一切治道思想的最高價值準則,也可以說是儒家治道所追求的終極理想。這些最高準則我稱為治道的最高原理。不過稱為原理,絕不是說儒家所提出的一切現實治理原則或方案,都是從這些原理中推導出來的,而是說都是為了實現這些原理蘊含著治理的最高理想或目標。換言之,我在這里試圖提煉出,作為后世所有儒家的治道原理都以之作為最高價值準則的最高原理是什么?

下面我提出儒家治道有三個最高原理,任何人都可以根據我上面所說的標準來驗證、批評或反駁我,或者提出其他原理。這三條原理是:天下原理、文明原理和大同原理。反駁它們的最好方式就是舉出任何一個儒家治道思想,不是基于這幾個原理作為價值準則,或者這幾個原理中的某一個不是后世儒家學者所共同接受的。比如,有人可能認為民本主義是儒家治道的最高原理之一。但事實上,并不是所有儒家治道措施都以民本主義為最高價值準則,儒家的賢能原則就是與民本原則并列而同樣有效的。如果說民本原則以人民為本,賢能原則就是以賢能為本。雖然古人有“天聽民聽”(《尚書·泰誓中》)之說,但整體上天的位置還是比民高一些,至少是更遠的源頭或更深的決定者。故民本主義不符合這里最高價值準則的條件,而只能作為次一級治道原則,與賢能原則并列。

1.天下原理

所謂天下原理,我指儒家試圖為一切可能意義上的人間世界尋找秩序。因此,它至少在理論上不能排斥任何一種人,不能把世界上任何地域、任何人種、任何宗教信徒當作“非人”排斥出治理范圍之外,此即所謂“王者無外”(《春秋公羊傳》隱公元年、桓公八年、僖公二十四年、成公十二年)。據此,儒家必須尋找一切可能意義上的人的世界的秩序。它的終極目的不是為某個國家、某個民族或某個人群的榮耀或世俗目標服務①。

千百年來,無數儒家學者在精神上無上的神圣感和優越感,正是基于天下原理所代表的天下主義精神,這表現為他們相信自己能“為萬世法”(賈誼《新書·數寧》),或“為萬世開太平”(張載《張子全書·性理拾遺》)。在更高的層次上,他們認為自己能“贊天地之化育”(《中庸》),“參于天地”(《荀子·不茍》),“為天地立心”(張載《張子全書·性理拾遺》),這是何等崇高的事業!

這一天下原理來源于古人的天下觀,它的形成也是一個歷史過程②。早在20世紀初,學者們通過甲

骨文、金文研究已經揭示,中國人本來信奉的是帝而不是天,天在商代遠不如帝重要。盡管學者們對于帝的含義理解還有分歧,但有一點認識是共同的,帝的信仰在周初被天所代替。在先秦諸子的論著中,我們發現“天”“天下”的用法相對于“帝”居于壓倒優勢③。

不過先秦“天”的含義也很多,馮友蘭稱述天之五義,其實他所謂物質之天與自然之天可合而為一

(中國人從來沒有西方那樣完全脫離精神生命的物質概念),他所謂運命之天與其主宰之天也可合而為一(運命就是神秘的最高主宰的產物);而他所謂義理之天,實包括法則之天與道德之天這兩個方面(英文即將其“義理之天”譯作an ethical T‘ien,即道德之天)。筆者在馮友蘭基礎上,概括天之義為

①參趙汀陽《天下體系:世界制度哲學導論》(江蘇教育出版社2005年版)。干春松認為先秦文獻中的“天下”有地理上、制度上和價值上三個方面,筆者以為這三方面在實際儒家思想中往往是糅合在一起、不能分開的(干春松《儒家“天下觀”的再發現》,《探索與爭鳴》2019年第9期,第116-121)。

②關于古代的天下及天下觀,近年來討論甚多。參邢義田《天下一家》(中華書局2011年版,第85-109頁)。王柯《從“天下國家”到民族國家》(上海人民出版社2020年版,第7-68頁)。王柯論證認為:“‘天下思想’以‘天’為根據,所以它強調的‘天’之‘德’不僅適應于構成‘天下’主體的‘華夏’,也要適應于‘中國’周邊的蠻、夷、戎、狄。因此,一直主導了中國人國家觀念的‘天下思想’,自身本來就具備要求實現多民族國家的因素。”(上書,第65頁)“中國人關于多民族國家的這種思維,是以‘天’的存在為前提的一種先驗論的邏輯推論。……這種先驗論的‘天下思想’其實是先秦時代中國多民族社會這一現象帶來的結果。”(上書,第66頁)

③帝/天的早期含義,參陳夢家《殷墟卜辭綜述》,中華書局1988年版,第561-603頁;郭沫若《先秦天道觀之進展》(商務印書館1936年版。此文后收入其作《青銅時代》,參《郭沫若全集歷史編》第一卷)。

如下四種:自然義、主宰義、法則義和道德義。所謂自然義,指天代表大自然或稱整個宇宙;所謂主宰義,指天主宰萬物生長及人事禍福;所謂法則義,指天具有內在的規律或法則;所謂道德義,指天的行為體現了哺育、生養、憐愛萬有的美德。

需要指出的是,天的這幾種不同的含義往往同時并存、邊界模糊。這主要可能因為它們是歷史地形成的,而不是哲學家界定出來的。雖然在周代文獻,包括金文、《尚書·周書》《左傳》《國語》《詩經》乃至諸子經典(特別是《墨子》)中,天依然保留了接近于人格神之義,但也指向人所生活于其中的世界整體。在天的多種含義中,有兩個要素值得特別注意:首先,它常常指包括地在內的、代表整個世界的宇宙總體,它至大無外、無所不包,即代表“日月所照、霜露所墜”(《中庸》)范圍內的一切所構成的整體。其次,作為這個世界整體的天又同時被人們賦予一系列神奇、神圣的內涵,人們認為它主宰著萬物的生長,蘊含著萬事的法則;它主導了朝代的更替,決定了人生的禍福。“維天之命,于穆不已”(《詩經·維天之命》),“唯天為大”(《論語·泰伯》),天乃人間秩序的最高來源和最高依據。這一切,導致敬天的流行。

《論語·陽貨》記載孔子曰:“予欲無言。”子貢問:“子如不言,則小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四時行焉,百物生焉,天何言哉?”這里可以看出,孔子心目中的天是一切道理的終極依據。

《孟子·盡心上》說:“知其性則知天矣。”此中的天可能同時包含前述所謂主宰義、道德義和法則義。《荀子·天論》強調政之本在天,而有所謂“天職、天功、天情、天官、天君、天養”之說,其所謂天也應同時有主宰義、法則義和道德義。《春秋繁露》極論王者察天心而行,逆則天以災害警示之,或至于奪其位、滅其朝,這顯然主要從主宰義論天。但同時他又強調天作為世界整體特征,即:天不偏愛一人,不偏棄一國,故王者代天行事,要為全天下立法,而不能偏于一國或一族,因為“天無私覆,地無私載,日月無私照”(《禮記·孔子閑居》),或借用《呂氏春秋·貴公》的說法,“天下,非一人之天下也,天下之天下也”。

天下原理表明儒家治道所尊崇的最高價值是適用于全天下的道理,而不是權力,由此自然引入儒家另一最高原理--文明原理。

2.文明原理

從天下原理出發,形成天道主義思想是自然而然的。梁啟超在其所著《先秦政治思想史》一書中總結儒家政治思想史,曾以天道主義作為儒家政治思想的首要原理。事實上,不僅儒家,先秦諸子幾乎都認為,這個世界有其自身固有的道,找到了道就找到了世界的根本出路①。因此儒家治道思想在理論上是求得世界之道,在實踐中則試圖實現“以道治”(《新論·王霸》)。由于道是不限于地域、人群的,潛含著突破地方勢力、地域限制的普遍意義,因此求道可視為對天下主義精神的落實。董仲舒《賢良對策》云:

道者,所繇適于治之路也,仁義禮樂皆其具也。(《漢書·董仲舒傳》)

這里的道,有引導義,指合理途徑,引申為指道義、道理。在中國文化的基本預設即“一個世界”

(李澤厚語)預設下,儒家追求這個世界整體上合道,即《論語》中孔子屢稱“天下有道”(《泰伯》

《季氏》《微子》),《荀子·王制》稱“道不過三代”,《資治通鑒·周紀中》“人主不務得道而廣有其勢,是其所以危也”。故而形成了所謂“道尊于勢”(陸象山語)或“道統高于政統”(韓愈、朱熹等三代道統論)的思維模式。

錢穆先生曾指出,儒家千百年來追求的是道義的政治,并與強力的政治相對立。可以說,儒家治道的另一最高理想或最高價值準則,就是建立一個不是建立在強力而是建立在道義基礎上的社會。我稱這一理想為文明原理。文明理想超越國族主義,是要在全天下建立理想世界,是天下主義的自然延伸。文

①《老子》第60章:“以道蒞天下。”《文子·道德》:“以道治天下。”《墨子·尚同下》:“大用之,治天下不窕,小用之,治一國一家而不橫者,若道之謂也。”《韓非子·飾邪》:“先王以道為常,以法為本。”

明原理源于儒家的夷夏之辨。雖然夷夏之辨最初源于中原與外族的區分,但演變成儒家對于文明與野蠻的界定,進一步結合到儒家治道實踐中,成為以王道為核心的儒家治道思想,本文稱為儒家治道的文明原理。

如果說在《尚書·洪范》等經典中,王道還主要是指先王之道,包括堯、舜、禹、湯、文、武、周公等,但孟子、荀子及董仲舒等人語境中,它已經變成了指一種與以力服人相對立的理想統治方式。當然王道的含義在歷史上有演變過程,特別是到了宋明理學家那里,它演變成以內圣為主要特征。但我想,王道的含義雖有變,但儒家治道預設最理想的治理不是建立在以力服人基礎上,而是建立在以道義為基礎、讓人心悅誠服基礎上這一點沒變。因此,我把以道義治理、追求人民心悅誠服、反對以力服人與霸道相對立的王道精神稱為儒家治道的文明原理。

首先,王道思想反對以力服人。孔子也許是對這一治道原理有鮮明自覺的第一人,《論語·季氏》記載孔子說:“遠人不服,則修文德以來之。”孟子對這一治道原理闡發得最為清楚,《孟子·公孫丑上》稱“以德行仁者王”“以力假仁者霸”;《孟子·離婁下》甚至進一步否定一切試圖“服人”的統治方式、哪怕是出于善意,故主張“以善養人”,取代“以善服人”。

其次,王道思想主張以道義治天下。孟子為王道作為治道原理提供的一個理由就是“得道者多助,失道者寡助”(《孟子·公孫丑下》)。跟孟子一樣,荀子也說:“行一不義,殺一無罪,而得天下,仁者不為也。”(《荀子·王道》)①

這兩條我認為可算儒家文明原理的最高原則。在這兩個原則下,儒家學者也從不同角度描述了儒家的文明社會理想。比如《孟子·梁惠王上》從民生和人倫來描述這種理想社會狀態:“省刑罰,薄稅斂,深耕易耨;壯者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其長上,可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣。”

董仲舒對理想社會的描述更多體現公平、公正,特別是弱者得到保護,他稱五帝三王之世“什一而稅,教以愛,使以忠,敬長老,親親而尊尊,不奪民時,使民不過歲三日,民家給人足,無怨望忿怒之患、強弱之難,無讒賊妒疾之人,民修德而美好,被發銜哺而游,不慕富貴,恥惡不犯,父不哭子,兄不哭弟,毒蟲不螫,猛獸不搏,抵蟲不觸”(《春秋繁露·王道》)。

更多的學者從人與人、下與上相親愛來描述理想社會,《禮記·樂記》說:“四海之內,合敬同愛矣。禮者,殊事合敬者也;樂者,異文合愛者也。”《孔子家語·王言解第三》上的描述是:“上之親下也,如手足之于腹心;下之親上也,如幼子之于慈母矣。上下相親如此,故令則從,施則行,民懷其德,近者悅服,遠者來附。”

最有名的也許是《禮記·禮運》篇,稱理想社會為“大道之行也,天下為公”的世界,其內容則更多地體現了禮讓、尊賢、自覺、有序等,如“尚辭讓,去爭奪”“選賢與能,講信修睦,故人不獨親其親,不獨子其子。”“貨惡其棄于地也,不必藏于己;力惡其不出于身也,不必為己。是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉”,與其說是大同理想,不如說是文明理想②。

也許我們可以用今人語言,這樣來表述儒家的文明社會理想:社會道德進步、社會風氣良好、人倫

①孟子、荀子對王道的表述略有差別,如果說孟子更重視仁,荀子則更重視義。所謂“義立而王,信立而霸,權謀立而亡”(《荀子·王霸》),荀子似乎區分了王、霸和強三個不同層次的統治方式(《荀子·王制》)。荀子也說:王者“仁眇天下,義眇天下,威眇天下”(《荀子·王制》)。到漢代學者桓譚,則明確地統合仁義來理解王霸之別,他所謂“三王由仁義,五霸用權智”(《新論·王霸》)含義更加全面。此外,王道還有一些其他的含義,比如貫通天地人(《春秋繁露·王道通三》)、實施禮樂政刑(《禮記·樂記》)、“養生喪死無憾”(《孟子·梁惠王上》)、貴賤親疏有序(《白虎通·禮樂》)、任賢懲奸賞罰分明(《荀子·王制》),等。方朝暉《王道考義》(《學燈》2020年春季第3期)。

②朱熹等人曾懷疑《禮運》篇是道家作品,主要原因可能是未強調愛有差等的原則,我想至少就其所代表的文明秩序而言,一直是儒家、甚至百家的共同社會生活理想。如果諸子在這方面沒有區別,那么朱熹那樣說的原因就是他重視的是與各家相區別的、儒家在具體方案方面的差等原則等。

關系正常、社會秩序良好、人人相親相愛、個人安全感強。從細節上講具體來說還有如:拾金不昧,夜不閉戶,老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼,“無訟”(如成康之世刑措四十年不用),欺詐、盜竊、謀殺、害人等現象的大幅減少。這些思想在儒家文獻中還可以找到大量表述,我想其核心精神就是:一種不是靠強制而是靠德化形成的良好秩序社會,其中社會公正得到了最全面徹底的貫徹,人與人之間的關系(包括上下關系)以敬禮親愛為主,人們的道德自覺空前高漲,成為維護社會秩序的龐大資源。

3.大同原理

錢穆先生在論述中國歷史發展的特點時說:“于整塊中為團.聚.,為相.協.,故常務于”情“的融合,而專為中.心.之.翕.。”“我民族國家精神命脈所系,固不在一種力之向外沖擊,而在一種情之內在融.和.也。蓋西方制為列國爭存之局,東方常抱天下一.統.之想。”錢穆先生概括中國歷史發展之務于和.諧.統.一.(今人亦稱為“和合”),極為精辟。此思維方式本文稱為大同原理,我認為也可稱為統合原理①。

臺灣大學佐藤將之認為,在“荀子論理的脈絡中,‘一’和‘統’概念便在此方面扮演著主要角色”。其實,這種觀念早在荀子之前就為儒家所倡導。《孟子·梁惠王上》記載孟子回答梁襄王“天下惡乎定”時,就明確地說“定于一”。《春秋公羊傳》隱公元年以“大一統”釋“王正月”,并在成公十五年提出“王者欲一乎天下”。后來荀子、董仲舒均對“一”“統”的含義作了進一步闡釋。《春秋繁露·玉英》云:

《春秋》之道,以元之深,正天之端,以天之端,正王之政,以王之政,正諸侯之即位,以諸侯之

即位,正竟內之治。五者俱正,而化大行。

其中所謂“元”,即天地之始、化生萬物者。董仲舒解釋道:“元者,始也,言本正也。”(《春秋繁露·王道》)這個“元”,就是“大一統”的“一”。這段話闡釋《春秋》的“正始”之道,其精神是,天下安定系于“元”,即系于“一”。“大一統”思想體現了儒家治道鮮明的統合主義精神。

不過,古人所謂“大一統”并不等于今人所謂大統一,因為它強調的是在道義治理下所自然實現的融合,而不是武力征服和野蠻強制的統一。衡量統合是否成功的標志是和諧,故大同原理的另一重要含義是和。我們知道,儒家治道的使命是“保合大和”(《周易·乾·彖》),故“德莫大于和”(《春秋繁露·循天之道》)。所謂和并不單純是功能上的配合默契,而包含心理感應、心心相應的意思,所謂“圣人感人心而天下和平”(《易·咸·彖》),和諧與統一相結合,“愛敬盡于事親,而德教加于百姓,刑于四海”(《孝經·天子章》),“以天下為一家、中國為一人”(《禮記·禮運》),唯此方可造就一大同世界。故梁啟超比較中西方政治思想差異說:“彼輩獎厲人情之析類而相嫉,吾儕利導人性之合類而相親。”

佐藤將之認為荀子的“統合世界觀”包括:1)身體、自然世界以及社會的推類整合;2)時間、空間、萬物以及人類的統合。儒家治道的理想目標在于實現人群內部的和諧、統一,次及整個國家、整個天下的和諧、統一,最高理想則是人與天地宇宙的和諧、統一,即“天人合一”。可以發現,雖然百家皆有統合思想,但儒家在實踐中主張由近及遠的過程,先是人間世界各個部門、各個階層(君臣上下之間)乃至各個邦國(如協和萬邦)之間的協和;然后是人與自然的協和;如果從歷史的角度看,也要實現人與過去歷史時代的協和;再后是整個宇宙的大統一,其最高理想天人和合,即“天人合一”。具體說來,大同原理有如下目標②:

(1)整體生命的和諧、統一。可理解為針對個體生命內部各器官、各方面甚至各階段而言,有所謂

①《禮運》論“大同”一段,一般認為是儒家大同理想的經典描述,不過其內容更接近于前面所講的文明理想,因為它講的重心并不是本文所講的統合。

②佐藤將之強調荀子的“統合世界觀”包括:1)身體、自然世界以及社會的推類整合;2)時間、空間、萬物以及人類的統合。“荀子論理的脈絡中,‘一’和‘統’概念便在此方面扮演著主要角色”,其次還有“參”,即參與天地(方:指與天地和合)。參佐藤將之《參于天地之治:荀子禮治政治思想的起源與構造》(臺灣大學出版中心2016年版,第295-319頁)。

“和實生物”(《國語·鄭語》),“和故百物不失”“和故百物皆化”(《禮記·樂記》)。

(2)整體國家的和諧、統一。董仲舒曾以心臟比喻國君,以眼睛比喻上士,以四肢比喻群臣,以肝肺脾腎比喻輔佐;從人體當中心、眼、四肢、內臟、血氣之間的和諧無間及融合統一來說明一國內部上下之間的理想關系(《春秋繁露·天地之行》)。《春秋繁露·奉本》稱:“海內之心,懸于天子;疆內之民,統于諸侯。”荀悅也有類似的說法,稱“天下國家一體也,君為元首,臣有股肱,民為手足”(《申鑒·政體》)。

(3)整個人世的和諧、統一,即“協和萬邦”(《尚書·堯典》)。司馬遷認為,天子的職責就是

“總一海內而整齊萬民”(《史記·禮書》);董仲舒認為,天子之所以有此職責,是因為“海內之心,懸于天子;疆內之民,統于諸侯”(《春秋繁露·奉本》)。總之,“王者欲一乎天下”(《公羊傳》成公十五年),或者說,要使“天下”“定于一”(《孟子·梁惠王上》)。

(4)整個宇宙的和諧、統一,即所謂“保合大和”(《易·乾·彖》),也可以說“八音克諧,神人以和”(《尚書·舜典》)。如何實現?荀子重視規則,主張“上取象于天,下取象于地,中取則于人”,則“群居和一之理盡矣”(《荀子·禮論》);董仲舒重視圣賢,認為“惟圣人能屬萬物于一,而系之元也”(《春秋繁露·重政》)。

和諧、統一的統合思想,古人常表述為“大和”“和一”“和同”“合同”“合和”“和合”“協和”等。《尚書大傳》有“合和四海”,《春秋繁露·楚莊王》“天下未遍合和”,皆用“合和”。而《尚書大傳》《韓詩外傳》《孔叢子》稱“陰陽和合”,陸賈《新語》稱“乾坤以仁和合”,皆用“和合”。《禮記·郊特牲》講“天地合而后萬物興焉”“陰陽和而萬物得”,乃是合、和并用。此外,“和同”(《禮記·月令》)、“大和”(《易象傳》)、“和一”(《荀子·禮論》)也與“和合”“合和”等含義相通。

和諧統一思想使得中國人自古追求大同主義、天下一家及大一統,這些思想實包涵以全世界為一總體的和諧安寧為最高理想。所謂天下一家、九州大同、四海之內皆兄弟,皆是此理想之體現。從上面也可看出,統合思想非儒家獨有,百家往往認同①。

和諧統一思想略近于懷特海所謂有機體的世界觀,也與涂爾干所謂“有機合”(organic integration)概念沾點邊(不過涂爾干有機整合是針對分工發達的現代社會而言的)。此外,萊布尼茨的“前定和諧說”、斯賓諾莎的實體自因說,費希特、謝林、黑格爾的唯心主義哲學,就其設定世界按照預定規則統合于絕對者而言,皆有與儒家統合原理存在思維方式上相近之處,一大區別是后者沒有心理感應成分,且德國先驗唯心論中的整體主義是以超驗世界為基礎的,在中國文化中不存在一個完全獨立于此岸世界的超驗的有機整體。另外,這些西方哲學家的思想體系,絕非為治道發明,沒有強烈的救世目的和治平理想。

四、原則

儒家治道的最高理想如果說是建立一個天下一家、人人愛敬的大同世界,這一理想世界如何實現則是另一回事。可以說,前面所說的儒家治道的三大原理,并未預設具體實現它們的途徑是什么,我說過它們只代表中國人所追求的最高理想,或者說治道方面的最高價值準則。事實上這幾個原理為多數先秦諸子所共同接受,但是各家后來提出來的方案卻大不一樣。各家的治道原則和措施只能在各家學說中來總結,而這些原則、措施的深層根源,則需要結合人類政治的普遍性與中國文化的特殊習性來分析。

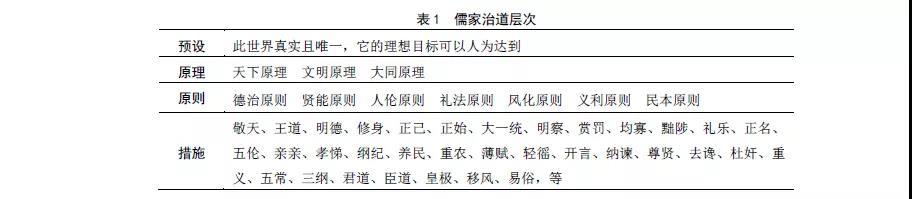

現在我們來看儒家治道的其他原理,我稱為次級原理或分原理,以及具體方案。讓我先把儒家治道理論分成如下幾個層次:

第一層:預設

第二層:原理

①《鬼谷子·忤合》:“古之善背向者,乃協四海,包諸侯,忤合之地,而化轉之,然后求合。”此外,墨子講兼愛,實亦欲建立一人人相親相愛之大同社會。類似的文獻也可找到不少。

第三層:分原理(即次級原理,本文接下來稱原則)

第四層:措施

所謂措施,我指儒家提出來的具體的治理措施,比如任賢、去讒、遠色、明察、修己、刑賞、風化、均平之類。其詳細內容下面探討。最重要的是所謂分原理,我指其作為指導原理的地位不及最高原理,但相對于方案來說,它們又處于更高層次的指導位置。這一類分原理,我初步認為有至少如下幾個

(為了區別起見,我不稱它們為原理,而稱為原則):

德治原則;

賢能原則;

人倫原則;

禮法原則;

風化原則;

義利原則;

民本原則。

這樣我一共概括出7條儒家治道的分原理,本文稱為治道原則。具體來說:

(1)“為政以德”(《論語·為政》),“以德化民”(《史記·孝文本紀》),“明明德于天下”(《大學》),故有德治原則;

(2)“尊賢使能,俊杰在位”(《孟子·公孫丑上》),“論德而定次,量能而授官,皆使人載其事,而各得其所宜”(《荀子·君道》),即賢能原則;

(3)“紀人倫,序萬物”(《新書·修正語上》),“原父子之親,立君臣之義”(《禮記·王制》),即人倫原則;

(4)“明貴賤,辨等列”(《左傳》隱公五年),“定親疏”“別同異”(《禮記·曲禮》),即禮法原則;

(5)“風.以動之,教以化之”“經夫婦,成孝敬,厚人倫,美教化,移風.俗.”(《毛詩序》),即風化原則;

(6)“國不以利為利,以義為利也”(《大學》),“明仁、愛、德、讓,王道之本也”(《漢書·刑法志》),即義利原則;

(7)“天視自我民視,天聽自我民聽”(《尚書·泰誓中》①),“省刑罰,薄稅斂”“制民之產,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子;樂歲終身飽,兇年免于死亡”(《孟子·梁惠王上》),即民本原則。

總而言之,德治原則倡以德治國,人倫原則即人倫為本(包括先秦的五倫說,漢代三綱六紀說等),禮法原則講禮法關系,風化原則強調風俗、風氣,義利原則強調義利關系,民本原則強調民生、民權。這些被作為治道原則提出的理據主要是:它們每一個都表現為一系列治理措施,至少有下面羅列的3-5個不同的治理措施,同時又算不上最高原理;另外,能稱為原則的條目,都具有跨時代、跨學派的普遍意義。比如說民本原則在不同時代、不同學者那里含義是有所不同的,但作為一個基本原則是歷朝歷代儒家所共同普遍尊奉的。或者如果我們作一個統計性分析的話,應當能發現從這些原則出發來闡發儒家治道的頻率應當最高。也就是說,能稱為治理原則的,是儒家治道學說中除最高原理之外最有代表性、最能體現儒家治道基本特征的治理原則。

當然,這些原則之間有一定的重疊性。比如賢能原則體現了德治原則,但差別在于:前者重領導者自身的德性,后者重領導者任人之方。又如人倫原則與禮法原則具有深刻的內在關聯,在一定程度上禮法原則(即禮大于法的原則,或者禮治原則)乃是對人倫原則的貫徹,但人倫原則偏重倫理道德,而禮

①見引于《孟子·萬章上》。

法原則偏重制度規范。風化原則重視風俗、風氣,但也與德治原則、義利原則有關,因為后者涉及風俗形成的機制。

今以梁啟超《先秦政治思想史》、蕭公權《中國政治思想史》、徐復觀《學術與政治之間》、牟宗三《政道與治道》等書所論儒家治道思想條目,驗之以先秦、兩漢儒家文獻(如《尚書》〈堯典〉〈洪范〉,《論語》〈為政〉〈堯曰〉,《孟子·梁惠王》,《荀子》〈王制〉〈王霸〉,《春秋繁露》〈王道〉〈王道通三〉等),得儒家治道思想十余條,曰:敬天、明德、修己、正始(大一統)、任賢、明察、黜陟、刑罰、風俗、禮樂、正名、五倫、孝悌、綱紀、重農、養民、薄賦、輕徭、開言、納諫、去讒、王霸、重義、重農等。這些條目大體皆可納入前述三原理、七原則,今以表 1 來顯示儒家治道的關系結構:

我說過,原理只是一些最高價值準則或理想,不能直接從中推出后面的原則,但是后面這些原則和措施卻是實現這些理想的必由之路。而在原理/原則與措施之間,卻有一定的對應關系。措施從某種意義上講是原則的具體化或落實。原則高于措施的地方正在于它,同一條原則可以衍生出多個措施來。比如從德治原則出發,可以衍生出明德、修身、正己、正始、大一統,德治原則也與三綱(主要是君為臣綱)、君道、正名、均平、重義等相關;尊賢、明察、賞罰、黜陟主要體現了賢能原則,同時亦與義利原則有關;從人倫原則可以衍生出五倫、三綱、六紀、親親、孝悌等措施;而開言、納諫、去讒、杜奸是君道,亦屬于賢能原則,但也與德治原則和人倫原則有關;皇極是君德,涉及德治原則,但從《洪范》上看與風化原則更相關。即是說,同一條措施可以同時與幾個原則有關。而敬天、王道一類措施當然直接與前面所說的三條原則有關,但敬天涉及禮治,王道也屬于德治原則范疇。五常、重義、均寡等措施涉及義利原則,但也與風化原則間接有關。民生、重農顯然屬于民本原則。

五、特色

接下來,我想重點論述,通過對儒家治道的預設、原理、原則和措施的層次關系的梳理,我們似乎就可以對儒家治道所體現出來的特色有更好的把握。本文認為,儒家治道有三個重要特色,這些特色尤其體現了中國文化的習性,也可以說它們有一部分是我曾經說過的此岸取向、關系本位和團體主義這一文化無意識的產物。下面我將逐一論述儒家治道的三個特色:治人主義、統合主義和心理主義。這些特色可進一步幫助我們理解為什么中國傳統學問中以治道為中心,為什么中國傳統學問中沒有出現強烈的認知主義精神,沒有出現以法治、人權、自由以及民主等概念為核心的治理思想。

1.治人主義

儒家治道的一個最重要特點,在我看來就是治人(本文稱為治人主義)。這里所謂治人,不是整人,更不是人治。“治人”一詞,較早出現于《左傳》襄公二十一年、《谷梁傳》僖公二十二年、《中庸》《孟子·滕文公上》,《禮記》〈祭統〉〈冠義〉,《荀子》〈君道〉〈樂論〉〈禮論〉〈解蔽〉等先秦文獻中。正式作為一術語出現可能是《荀子·君道》“有治人,無治法”之說①。

①“治人”之“治”本義為“理”。筆者考證出,此字在六國文字中常寫作辭、乿等,三字皆從而來,后者本義為“理亂絲”。《荀子·修身》:“少而理曰治。”《類篇》:“治,亦理也。”《廣韻·至韻》:“治,理也。”朱熹《詩集傳·綠衣》:“治,謂理而織之也。”《孟子·滕文公上》:“勞心者治人,勞力者治于人。”《說文解字·一部》:“吏,治人者也。”此處“治”均指管理;《春秋谷梁傳》僖公二十二年:“治人而不治則反其知。”《禮記·冠義》:“可以為人,而后可以治人也。”此處“治”指領導;《春秋繁露·玉杯》:“春秋正是非,故長于治人。”此處“治”指校理;《禮記·禮運篇》:“圣人所以治人七情。”此處“治”指調理;《春秋繁露·仁義法》:“所以治人與我者,仁與義也。”此處“治”指教理(教化)。又:《左傳》襄公二十一年:“軌度其信,可明征也,而后可以治人。”《中庸》:“知所以修身,則知所以治人。”《禮記·祭統》:“治人之道莫急于禮。”《荀子·樂論》:“樂也者,治人之盛者也。”此數處“治”皆指政治統治。據《四部叢刊》電子版等統計,“治人”一詞在《左傳》《谷梁傳》中各出現1次,《孟子》3次,《禮記》5次(除異義3次),《荀子》6次(除異義2次),《韓詩外傳》1次,《春秋繁露》8次,《孔子家語》2次,《史記》5次。由此可見,“治人”一詞在先秦及漢初文獻中已較頻繁出現。

梁啟超曾稱儒家政治思想為人治主義。其所謂“人治主義”是指“希望有圣君賢相在上,方能實行”。然而他又指出:“儒家所謂人治主義者,絕非僅恃一二圣賢在位以為治,而實欲將政治植基于‘全民’之上,荀子所謂‘有治人,無治法’,其義并不謬,即孔子‘人能弘道,非道弘人’之旨耳。”“要而論之,儒家之言政治,其唯一目的與唯一手段,不外將國民人格提高。以目的言,則政治即道德,道德即政治。以手段言,則政治即教育,教育即政治。”據此,則梁氏之人治主義與本文治人主義含義有同有異。梁氏雖亦從正名、風化、禮治、仁政等不同角度論述其人治主義,但與本文區別在于:從語義看,梁氏從施政主體著眼(但亦注意到施政對象),治人主義主要從施政對象著眼。本文所以不稱“人治主義”者,亦因為流俗已將其等同于獨裁主義矣。此外,蕭公權先生也曾將儒家與墨家同稱為“人治派”,與梁啟超相似,他的理由也是儒、墨以君子或賢人為政治主體①。蕭氏人治概念與本文治人主義雖有重疊,但基本含義不類,因本文治人主義主要是就對人的塑造與影響而言。

我所謂“治人”,指對于人、人心、人倫的塑造或影響。所謂治人主義,指儒家通過改變人來實現理想的治理,就是理.順.人.心.和.人.倫.,具體包括修己安人、理人倫、重賢能、化風俗、順民心等。以前面所概括儒家治道的7條原則來說,至少有5條明顯地體現了治人的特點,即德治原則、賢能原則、人倫原則、禮法原則、風化原則,均體現從改變人入手來施治。

治人的含義應當聯系治法來理解,其中的治均為動詞。治人與治法相對。“有治人,無治法”“法不能獨立,類不能自行;得其人則存,失其人則亡”(《荀子·君道》)。法家重于治法,儒家重于治人。這不是說儒家不要法,而是以法為輔。本文在狹義上使用“法”一詞,主要指書面硬性的法律和制度②。

中國歷史上有治人與治法關系的大量討論。盡管明末黃宗羲《明夷待訪錄》提出“治法重于治人”的觀點,但這似乎更多地出于亡國之痛的憤激之言,有矯枉過正之嫌,并不反映儒家的一貫傳統。從清人賀長齡所編《皇朝經世文編》中所錄有關“治人”與“治法”的大量言論可以看出③,黃宗羲的觀點并沒有被后世多數學者所接受。

我們可以把古人的法粗略地理解為制度,治人主義的精神實質就是相信人而不是制度,才是改變現實的最主要因素。但是“治人主義”這一術語千萬不要誤解為整人,那就不是儒家治道了,甚至讓人聯想到法家的治術了。

儒家為什么選擇了治人主義路線?我認為,治.人.主.義.體.現.了.儒.家.對.中.國.文.化.習.性.的.認.識.:.中.國.治.理.的.根.本.在.于.人.。一切問題歸根結蒂都是人的問題。只要人的問題不解決,一切政策、法律、制度都是空談。如果說儒家在歷史上比法、墨、道更成功,原因和秘密也在于此。從根本上說,治人主義的治道路線充分體現了中國文化的關系本位習性。

①蕭公權《中國政治思想史》(聯經出版事業股份有限公司1982年版)。蕭氏說:“儒家政治,以君子為主體。”“墨子論政,亦注重賢人。”(第23-24頁)儒墨共同之處是認為“治亂之關鍵,系于從政治國者之品性”(第23頁)。

②《韓非子·難三》:“法者,編著之國籍,設之于官府而布之于百姓者也。”《周禮·天官·大宰》:“以八法治官府。”孫詒讓疏:“法本為刑法,引申之,凡典禮文制通謂之法。”(孫詒讓《周禮正義》,王文錦等點校,全十四冊,中華書局1987年版,2000年重印,第63頁)。

③賀長齡《皇朝經世文編》卷11《治體五·治法上》、卷12《治體六·治法下》,此書有[清]道光刻本、光緒刻本等,藏于國內各地圖書館等。今人翻印本有臺灣《中國近代史料叢刊第七十四輯》本(沈云龍主編,文海出版社1966年版),以及此書臺灣大學1980年版、學苑出版社2010年版、廣陵書社2011年版等。電子檢索參《國學大師網》提供的書中(http://www.guoxuedashi.com/search/?shu=6388e&l=1),以“治法”為檢索詞,即可發現其中多數觀點。

現代學者或欲據此認為儒家治道悖離現代法治思想,然而也是不了解中國文化的習性所致。他們沒有認識到,“治人”之所以重于“治法”,是因.為.中.國.文.化.是.建.立.在.此.岸.取.向.和.關.系.本.位.上.的.文.化.,人、人心、人情、人脈、人群因素永遠是影響中國政治最強大的力量。中國人自古相信“制度是死的,人是活的”,在現實中對他們真正有效的治理必須從人情和人心出發,而不能指靠抽象的法律或一刀切的制度來解決問題。早在西周青銅器銘文中即已反映出來的“明德慎罰”思想,以及我們在下面所羅列的儒家治道的基本綱領,包括德治、禮治、任賢、人倫、義利、風化等治道范疇,皆鮮明地體現了治人的特點。

2.統合主義

統合主義在前述儒家治道的大同原理得到了鮮明的表達。統合精神背后深層的寓意是,只有全世界合為一和諧整體才算找到真正歸宿,即所謂“以天下為一家,以中國為一人”(《禮記·禮運》)。如何理解統合主義成為儒家治道的鮮明特色呢?

美國著名漢學家白魯恂(Lucian W.Pye,1921-2008)認為,中國文化有強烈的集權和專制傾向,不能容忍多個權力中心并存并處于競爭狀態;在中國人看來,分權會導致幫派之爭(factionalism),破壞和諧秩序①。白氏點出了數千年來中國歷史的內在張力,即分與合的矛盾。我們可能從小就聽說過,中國古代歷史上有所謂“分久必合、合久必分”。所謂合指統一的中央集權政治;所謂分,指社會和地方的獨立分治。合的極端而典型的體現,就是秦朝為代表的集權與專制。它不顧人民死活,不許行業自治,不給社會以空間,不讓思想有自由。它對于地方的管理,主要靠行政命令和武力鎮壓。這種高度集權和專制的政體,為人們深惡痛絕,往往不能長久。分的極端而典型的體現,則是以春秋戰國所代表的分裂與混戰,在中國歷史上出現過不止一次。它的最大特點是中央權威喪失殆盡,地方勢力各行其是;諸侯爭霸,國無寧日,生靈涂炭。它的另一特點是利和力成為社會生活中的主導力量,由于道德價值為人不齒、人心個個唯利是圖,社會秩序徹底崩潰,社會信任和安全感普遍喪失。這種狀態,被儒家稱為禮崩樂壞。如果說主張合的主要理論代表是法家,主張分的理論代表也許道家接近些。

無論是分,還是合,哪一個走到極端,都會造成巨大的破壞和悲劇,也是任何中國統治者必須嚴肅面對和絕力避免的。但是,分、合雖相互對立,卻又共同需要。道理很簡單,只有分沒有合,就變成了分裂與混亂;只有合沒有分,就變成了極權與專制。分與合這種既共同需要又相互矛盾的關系,決定了它們對于中國社會發展的特殊重要性,處理不好容易導致一統就死,一放就亂。可以說,分與合的矛盾主導了中國歷史幾千年②。

研究過歐洲歷史的人知道,希臘人喜歡分裂和自治,安于分裂和自治。古希臘同一民族至少有一百五十多個城邦(有人說甚至有近千個城邦),小的只有幾千人,大的也不過幾十萬人(其中公民只有數萬人),即可自稱為一個“國家”,享有充分的主權,不受外人統治。希臘人并不認為國家越大越好。亞里士多德曾在《政治學》第七卷探討了一個理想的城邦人口和疆域的限制,以能在物質上自給自足、人際上相互熟識為原則,超過了這個限度將不利于建立理想城邦。吳壽彭考證認

① Lucian W. Pye, Asian Power and Politics, the Cultural Dimensions of Authority,with Mary W. Pye, Cambridge, Massachusetts and London, England: the Belknap Press of Harvard University Press, 1985, pp.183-191。白氏認為,相比之下,日本長期的封建傳統,使得多個權力中心并存得以容忍。幕府將軍只是多個大名中最大的那一個。另一方面,日本人的多權力中心觀也與其家庭結構有關。日本的長子繼承全部財產制度與中國諸子均分財產不同,導致了別子為宗普遍;在日本家庭中,父權與母權并存,并相互競爭。

② 對于中國古代分與合的變奏規律的研究,參葛劍雄《統一與分裂--中國歷史的啟示》(增訂版,中華書局 2008年版)。金觀濤、劉青峰研究了中國歷史的“超穩定結構”問題,側重于社會子系統(包括政治的、經濟的和文化的)之間的相互配合,試圖從這個角度來解釋中國古代社會結構的“大一統”之謎。參氏著《興盛與危機--論中國社會超穩定結構》(增訂本,香港中文大學出版社 1992 年版)。

(轉到“儒家治道:預設與原理”(下)閱讀剩余部分)