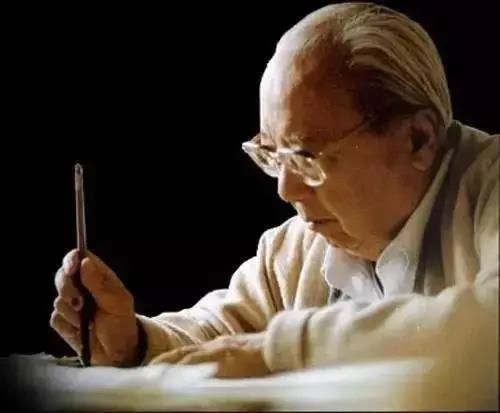

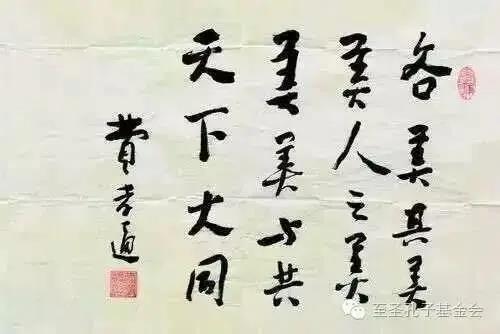

【編者按語(yǔ)】為了世界的和平、和諧和發(fā)展,著名社會(huì)學(xué)家費(fèi)孝通生前多次呼喚屬于全人類的當(dāng)代孔子的降臨,雖然他已去世多年,但是他的呼喚仍如雷貫耳。災(zāi)難頻仍、禍亂不斷、恐怖襲擊橫行的當(dāng)今世界確實(shí)需要孔子那樣的圣人來(lái)拯救人類的靈魂,協(xié)調(diào)國(guó)際社會(huì)的各種關(guān)系。但是,如費(fèi)先生所言,我們不能被動(dòng)地等待圣人的降臨。我們應(yīng)該各盡所能,發(fā)揚(yáng)光大至圣先師孔子在兩千多年前所創(chuàng)立的儒家文化、儒家倫理。新時(shí)代的圣人也許不是如孔子那樣的單數(shù)的個(gè)人,而是致力于融合東西方文明、踐行人類普世價(jià)值的復(fù)數(shù)的我們。費(fèi)先生的"孔林片思”一文,寫于十幾年前,至今讀來(lái)依然振聾發(fā)聵!文章略長(zhǎng),但值得一讀。(文/至圣孔子基金會(huì)秘書長(zhǎng)周擁平)

十天前我剛從山東考察回來(lái)。在山東考察了沂蒙山區(qū),了解山區(qū)發(fā)展的情況是我此行的目的。另外附帶還參觀了曲阜的孔廟、孔府和孔林,又到泰安登泰山,靠纜車上了南天門,遙望十八盤,自嘆年高難攀,衰老由不得人。我想了很多,從登山我想到了建設(shè)中國(guó)現(xiàn)代化的艱巨性,也想到了建設(shè)一門學(xué)科的艱巨性。哪里談得到從心所欲。

十年前重建中國(guó)社會(huì)學(xué)的時(shí)候,我就給自己規(guī)定了一個(gè)任務(wù),就是跟上中國(guó)農(nóng)村變革和中國(guó)社會(huì)發(fā)展的步子,認(rèn)識(shí)它,認(rèn)識(shí)這種變革和發(fā)展,并將它們記錄下來(lái)。應(yīng)該說(shuō),這十年是我一生中最好的十年。我利用一切給我的機(jī)會(huì),每年都出去跑,出去看。現(xiàn)在除了西藏和臺(tái)灣沒(méi)有去以外,其它的省區(qū)幾乎都跑遍了。西藏是醫(yī)生不讓去,怕我身體吃不消,臺(tái)灣是時(shí)機(jī)還不成熟。十年來(lái),我馬不停蹄地跑,越跑越覺(jué)得自己跟不上時(shí)代變革的步伐。

一九八九年我在《四年思路回顧》中對(duì)珠江三角洲城鄉(xiāng)發(fā)展模式曾作了初步分析,現(xiàn)在看來(lái)已經(jīng)很不夠,太簡(jiǎn)單了。于是今年三月初,我又抽出十天時(shí)間,到這地區(qū)的順德縣作重點(diǎn)訪問(wèn)。返程中順便還在東莞和番禺停留了一下。這樣,對(duì)珠江模式有了一些新的認(rèn)識(shí),并寫了《珠江模式的再認(rèn)識(shí)》。四月下旬。我又到了浦東。

龍是中國(guó)的象征。“龍的傳人”已經(jīng)進(jìn)入歌曲。中國(guó)怎樣才能真正變成一條龍?我看只有把經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展起來(lái)才能成為個(gè)名符其實(shí)的大國(guó)。這需要一個(gè)總體戰(zhàn)略設(shè)想。這條經(jīng)濟(jì)上和文化上的大龍得有個(gè)龍頭,龍身和龍尾。我看形勢(shì),或者可以說(shuō)龍頭就是上海。長(zhǎng)江是一條可以帶動(dòng)整個(gè)內(nèi)地發(fā)展的脊梁骨。龍尾有兩端,長(zhǎng)得很。一端在西南,以攀枝花和西昌為中心的南方絲綢之路;一端在西北,以蘭州為中心,西出陽(yáng)關(guān)的亞歐大陸橋。這是一個(gè)中華大龍的總格局。只能有了一個(gè)總格局,才能講各地區(qū)的發(fā)展怎樣配合,才能講一個(gè)個(gè)中國(guó)人應(yīng)當(dāng)怎么辦,才能講每個(gè)人自己的位置和出路在那里。

前兩年許多外國(guó)朋友為了慶祝我八十歲生日,在東京舉行了一次研討會(huì),討論我對(duì)中國(guó)社會(huì)的研究。我在會(huì)上宣讀了一篇文章叫“人的研究在中國(guó)”,主要講我一生研究中國(guó)農(nóng)村中應(yīng)用的比較方法,發(fā)表在《讀書》雜志一九九○年第八期上。至于人的研究,內(nèi)容很廣,可以從人們的身體到人與人之間的關(guān)系,我所接觸到的只是其中極小的一部分,說(shuō)不到有多大分量。

這次到了孔廟我才更深刻地認(rèn)識(shí)到中國(guó)文化中對(duì)人的研究早已有很悠久的歷史。孔子講“仁”就是講處理人與人之間的關(guān)系,講人與人之間如何相處。孔子的家族現(xiàn)在已經(jīng)到了七十六代了,這說(shuō)明中國(guó)文化具有多么長(zhǎng)的持續(xù)性!文化大革命中有人要破壞孔廟,群眾不讓,被保護(hù)了下來(lái)。為什么老百姓要保護(hù)它?說(shuō)明它代表著一個(gè)東西,代表著中國(guó)人最寶貴的東西,這就是中國(guó)人關(guān)心人與人如何共處的問(wèn)題。

海灣戰(zhàn)爭(zhēng)之后人們已注意到戰(zhàn)爭(zhēng)造成了環(huán)境污染,認(rèn)識(shí)到了人與地球的關(guān)系。這是生態(tài)問(wèn)題。地球上是否還能養(yǎng)活這么多人,現(xiàn)在已經(jīng)成了大家不能不關(guān)心的問(wèn)題了。這是人與地的生態(tài)關(guān)系,但最終還是要牽連到人與人的關(guān)系上來(lái),反映在人與人之間怎樣相處,國(guó)與國(guó)之間怎樣相處的問(wèn)題。這本是第一位的問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題現(xiàn)在還沒(méi)有很好地提出來(lái)研究。看來(lái)人類在這個(gè)問(wèn)題上還沒(méi)有足夠的覺(jué)醒。

到泰安之前,我去了鄒平縣,鄒平是梁漱溟先生當(dāng)年搞鄉(xiāng)村建設(shè)的基地。我去給梁先生的墓上墳,明年是梁先生一百歲紀(jì)念。梁先生的墓建在半山上,視曠眺遠(yuǎn),樸實(shí)如其人。這說(shuō)明鄒平的老百姓尊敬他。他為人民做了好事,人民會(huì)永遠(yuǎn)紀(jì)念他。梁先生在鄒平七年,從事鄉(xiāng)村建設(shè)實(shí)踐,大力開(kāi)展鄉(xiāng)村教育、推廣科學(xué)技術(shù),改良農(nóng)村經(jīng)濟(jì),取得了一定成效。梁先生的主要觀點(diǎn)之一是強(qiáng)調(diào)中國(guó)文化有它自己的特點(diǎn),他把世界文化分成三種模式,西方文化、中國(guó)文化和印度文化。這三種文化造就了三種人生態(tài)度:西方人注重物質(zhì)外界,力圖改變環(huán)境,滿足生活的物質(zhì)需要;中國(guó)人不尚爭(zhēng)斗,力謀人與人之間友愛(ài)共處,遂生樂(lè)業(yè);印度人則糾纏在物質(zhì)生活與精神生活之間永遠(yuǎn)調(diào)協(xié)不了的矛盾里。西方人講了科學(xué),促進(jìn)了生產(chǎn),發(fā)展了生產(chǎn)力。這是好的,但還有一面就是這種態(tài)度既可活人又可殺人。他們忽略了人與人之間應(yīng)當(dāng)怎樣相處。

我們中國(guó)人講人與人的相處講了三千年了,忽略了人和物的關(guān)系,經(jīng)濟(jì)落后了,但是從全世界看人與人相處的問(wèn)題卻越來(lái)越重要了。人類應(yīng)當(dāng)及早有所自覺(jué),既要充分認(rèn)識(shí)人與環(huán)境的關(guān)系,更要明白人與人之間怎樣相處才能共同生存下去。現(xiàn)在南北關(guān)系是很不合理的。第三世界中的中國(guó),人口就占全世界人口的五分之一。而發(fā)達(dá)國(guó)家的世界上同樣占五分之一的人口卻占有了五分之四的資源。這樣的世界上人與人怎么能和平相處下去呢?二十一世紀(jì)是一個(gè)危險(xiǎn)的世紀(jì)!這一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)引起重視,如何進(jìn)一步研究它,也值得考慮。

三十年代開(kāi)始研究的是如何充分利用農(nóng)村的勞動(dòng)力來(lái)解決中國(guó)的貧困問(wèn)題。物質(zhì)資源的利用和分配還屬于人同地的關(guān)系,我稱之為生態(tài)的層次。勞動(dòng)力對(duì)于財(cái)富的占有就是人與人之間的關(guān)系了。我個(gè)人的研究到今天為止,還沒(méi)有跨出這個(gè)層次。現(xiàn)在走到小康的路子是已經(jīng)清楚了,我已認(rèn)識(shí)到必須及時(shí)多想想小康之后我們的路子應(yīng)當(dāng)怎樣走下去。小康之后人與自然的關(guān)系的變化不可避免地要引起人與人的關(guān)系的變化,進(jìn)到人與人之間怎樣相處的問(wèn)題。這個(gè)層次應(yīng)當(dāng)是高于生態(tài)關(guān)系。在這里我想提出一個(gè)新的名詞,稱之為人的心態(tài)關(guān)系。心態(tài)研究必然會(huì)跟著生態(tài)研究提到我們的日程上來(lái)了。

生態(tài)和心態(tài)有什么區(qū)別呢?我們常說(shuō)共存共榮,共存是生態(tài),共榮是心態(tài)。共存不一定共榮,因?yàn)楣泊婀倘皇枪矘s的條件,但不等于共榮。

人們心態(tài)正在發(fā)生著變化。心態(tài)的關(guān)系及其變化由誰(shuí)來(lái)研究?目前,文藝界正在接觸這個(gè)問(wèn)題,作家們用小說(shuō)的體裁來(lái)表現(xiàn)人們的心態(tài),但還沒(méi)有上升到科學(xué)化的程度。怎樣上升到科學(xué)化?弗洛伊德作出了嘗試,但他卻從“病態(tài)”來(lái)研究人的心態(tài),這是從反面來(lái)探索的路子。我們需要從正面來(lái)研究,誰(shuí)來(lái)研究?過(guò)去是孔夫子。他從正面入手研究心態(tài),落入了封建人倫關(guān)系而拔不出來(lái),從實(shí)際出發(fā)而沒(méi)有能超越現(xiàn)實(shí)。他的背景是春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,那是中國(guó)古代的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。現(xiàn)在世界正在進(jìn)入一個(gè)全球性的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,是一個(gè)更大規(guī)模的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,這個(gè)時(shí)代在呼喚著新的孔子,一個(gè)比孔子心懷更開(kāi)闊的大手筆。

我們這個(gè)時(shí)代,沖突倍出,海灣戰(zhàn)爭(zhēng)背后有宗教、民族的沖突,東歐和原蘇聯(lián)都在發(fā)生民族斗爭(zhēng),炮火不斷。這是當(dāng)前的歷史事實(shí),在我看來(lái)這不只是個(gè)生態(tài)失調(diào),而已暴露出嚴(yán)重的心態(tài)矛盾。我在孔林里反復(fù)地思考,看來(lái)當(dāng)前人類正需要一個(gè)新時(shí)代的孔子了。新的孔子必須是不僅懂得本民族的人,同時(shí)又懂得其它民族、宗教的人。他要從高一層的心態(tài)關(guān)系去理解民族與民族、宗教與宗教和國(guó)與國(guó)之間的關(guān)系。目前導(dǎo)致大混亂的民族和宗教沖突充分反映了一個(gè)心態(tài)失調(diào)的局面。我們需要一種新的自覺(jué)。考慮到世界上不同文化、不同歷史、不同心態(tài)的人今后必須和平共處在這個(gè)地球上,我們不能不為已不能再關(guān)門自掃門前雪的人們,找出一條共同生活下去的出路。這使我急切盼望新時(shí)代的孔子的出現(xiàn)。看來(lái)我自己是見(jiàn)不到這個(gè)新的孔子了。但是我希望在新的未來(lái)的一代人中能出生一個(gè)這樣的孔子,他將通過(guò)科學(xué)、聯(lián)系實(shí)際,為全人類共同生存下去尋找一個(gè)辦法。

這個(gè)孔子需要培養(yǎng),我們應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)培養(yǎng)孔子。要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)環(huán)境、一種氣氛。這個(gè)時(shí)代在思想上理論上必然會(huì)有很大的爭(zhēng)論,在爭(zhēng)論中才能篩洗出人類能共同接受的認(rèn)識(shí)。在這種共識(shí)的形成過(guò)程中中國(guó)人應(yīng)當(dāng)有一份。各國(guó)都應(yīng)當(dāng)有自己的思想家。中國(guó)人口這么多,應(yīng)當(dāng)在世界的思想之林有所表現(xiàn)。我在宜興的新聞發(fā)布會(huì)上曾說(shuō)過(guò):中國(guó)是了不起的,中國(guó)的土地養(yǎng)育了五十個(gè)世紀(jì)的人,五十個(gè)世紀(jì)一共養(yǎng)活了多少人?現(xiàn)在活著的有十一億,還要盼望它再養(yǎng)活五十個(gè)世紀(jì)的人。這不是值得研究的奇跡么?我們不要忘記了歷史,這么長(zhǎng)的時(shí)間里,我們中國(guó)人沒(méi)有停止過(guò)創(chuàng)造和發(fā)展;有實(shí)踐,有經(jīng)驗(yàn),我們應(yīng)當(dāng)好好地去總結(jié),去認(rèn)識(shí)幾百代中國(guó)人的經(jīng)歷,為二十一世紀(jì)做出貢獻(xiàn)。

這些都是我坐在車上穿行孔林時(shí)的飄忽的片片思緒。我想到我對(duì)人的研究花費(fèi)一生的歲月。現(xiàn)在才認(rèn)識(shí)到對(duì)人的研究看來(lái)已從生態(tài)的層次進(jìn)入了心態(tài)的層次了。但在這方面,我還能做出什么成就呢?泰山十八盤,我只能望而興嘆了。

北大社會(huì)學(xué)系的同志認(rèn)為社會(huì)學(xué)的發(fā)展要理論聯(lián)系實(shí)際,教育與實(shí)際相結(jié)合,這都很對(duì),但要落實(shí),必須具體化,要善于研究發(fā)生在周圍的變化。許多東西在我們的周圍正在不停地發(fā)生著變化,我們卻往往沒(méi)有感覺(jué)到。只有緊緊抓住生活中發(fā)生的問(wèn)題,多問(wèn)幾個(gè)為什么,然后抓住問(wèn)題不放,追根究底,才能悟出一些道理來(lái)。

北大社會(huì)學(xué)經(jīng)過(guò)十年的努力,我們大家在這個(gè)小小的園地中做了許多工作,我希望經(jīng)過(guò)努力,在我們的新一代中出現(xiàn)幾個(gè)懂得當(dāng)“孔子”的人。

一九九二年六月二十一日